- Startseite

- Publikationen

- GIGA Focus

- External Intervention to Strengthen Democracy in Africa

GIGA Focus Afrika

Externe Unterstützung stärkt die Demokratie in Afrika

Nummer 4 | 2016 | ISSN: 1862-3603

Obwohl heute in vielen afrikanischen Staaten Wahldemokratien und „mildere“ Formen autoritärer Regime als zur Zeit des Kalten Krieges vorherrschen, hat sich der Demokratisierungsprozess in Afrika verlangsamt und in vielen Fällen sogar umgekehrt. Dies führt zu einer wachsenden Kluft zwischen Bürgern, die weitere demokratische Rechte und Freiheiten fordern, und zahlreichen Machthabern, die vor allem ihre Privilegien sichern wollen.

Westliche Akteure haben auf zwei Wegen zur demokratischen Entwicklung in Afrika beigetragen: Erstens haben politische Konditionalitäten und „Demokratie-Sanktionen“ die Kosten für Machthaber erhöht, die Menschenrechte und demokratische Rechte gravierend verletzen. Zweitens hat westliche Unterstützung die Entwicklung eines öffentlichen Bewusstseins gefördert und damit in vielen Ländern die demokratische Opposition gestärkt. Interventionen haben jedoch klare Grenzen: Kein afrikanisches Land, das seit 1990 Ziel von Demokratie-Sanktionen war, hat sich bislang zu einer vollständigen Demokratie entwickelt.

Trotz der Diskussion über eine „afrikanische Form der Demokratie“ – die etwa eine größere Rolle für traditionelle Autoritäten vorsieht – unterstützt die Mehrheit der Bürger afrikanischer Staaten die universalen Menschenrechte und die Verfahren der liberalen Demokratie; das gilt für Staaten mit verschiedenen Demokratieniveaus und unterschiedlichen Erfahrungen mit externen Interventionen.

Die Mehrheit der afrikanischen Staatsbürger sieht die Verantwortung für die demokratische Entwicklung ihres Landes bei den lokalen Eliten und wertet nationale Souveränität höher als regionale Verantwortung. Das Fehlen einer spezifisch afrikanischen Demokratievariante und die hohe Wertschätzung nationaler Souveränität machen die Bedeutung einer Demokratieförderung, die lokale Bedingungen in Afrika berücksichtigt, besonders deutlich.

Fazit

Vor dem Hintergrund des internationalen Aufstiegs autoritärer Mächte wie China geht der Einfluss des Westens in der Welt zurück. Den westlichen Staaten kommt jedoch nach wie vor eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung demokratischer Bestrebungen in Afrika zu. Diese Hilfe sollte sich auf die afrikanischen Bürger konzentrieren und dauerhafte Unterstützung für politische Bildung und gemeinsame Trainingsprogramme für den Nachwuchs aus Parteien und anderen gesellschaftlichen Gruppen vorsehen.

Starke Unterstützung für Demokratie in Afrika

Die Zustimmung afrikanischer Bürger zur Demokratie ist stark und wächst stetig. Nach einer aktuellen Afrobarometer-Umfrage bevorzugen fast 70 Prozent der befragten Afrikaner die Demokratie gegenüber anderen Regierungsformen und nur 9,7 Prozent geben an, dass eine nichtdemokratische Staatsform unter bestimmten Bedingungen Vorzüge bietet. In den 32 Staaten, für die Daten aus Runde 6 des Afrobarometer (erfasst zwischen 2014 und 2015) vorliegen, gelten zudem mehr als die Hälfte der Bürger als „überzeugte Demokraten“ – sie unterstützen die Demokratie und lehnen gleichzeitig alle drei autokratischen Varianten (militärische, Einparteien- und personalisierte Herrschaft) unter allen Umständen ab. Diese ausschließliche Zustimmung zur Demokratie ist stark gestiegen; betrug sie im Jahr 2002 noch 36 Prozent, waren es 2012 bereits 51 Prozent in den 16 afrikanischen Staaten, in denen durchgängig Afrobarometer-Befragungen durchgeführt wurden (Bratton und Houessou 2014). Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern: Während 78 Prozent der Befragten in Sambia Demokratie fordern und alle autoritären Regierungsformen ablehnen, geben nur 20 bis 25 Prozent der Befragten in Madagaskar, Sudan und Mosambik die gleiche Antwort.

Afrika war immer ein Hauptziel von Interventionen durch externe Akteure, seien es Großmächte, nichtstaatliche Organisationen, Unternehmen oder internationale Organisationen. Die Gründe sind vielfältig und reichen von begrenzter oder kollabierender Staatlichkeit (Zartman 1995), Bürgerkrieg und niedrigen Entwicklungsniveaus bis zum Interesse, Zugriff auf die reichen Bodenschätze des Kontinents zu erlangen. Vor allem seit dem Ende des Kalten Krieges bemühen sich westliche Akteure verstärkt um die Förderung demokratischer Bewegungen in Afrika.

Welche Auswirkungen haben diese Interventionen? Nehmen Bürger in afrikanischen Staaten, die das Ziel externen Drucks in der Form von Demokratie-Sanktionen und in einigen Fällen von UN-Missionen zur Friedenssicherung waren, Demokratie anders wahr als Bürger in Staaten ohne diese Erfahrungen? Zur besseren Differenzierung zwischen den Regierungsformen wird hier auf die – zugegeben grobe – Kategorisierung von Freedom House zurückgegriffen, die zwischen „freien“, „teilweise freien“ und „nicht freien“ Staaten unterscheidet. Im Freedom House Report 2016 sind Demokratien in Subsahara-Afrika in der Minderheit (Freedom House 2016). Von den 49 anerkannten unabhängigen Staaten fallen 20 in die Kategorie „nicht frei“ und 20 in die Kategorie „teilweise frei“; nur neun werden als „frei“, also vollständig demokratisch, angesehen.

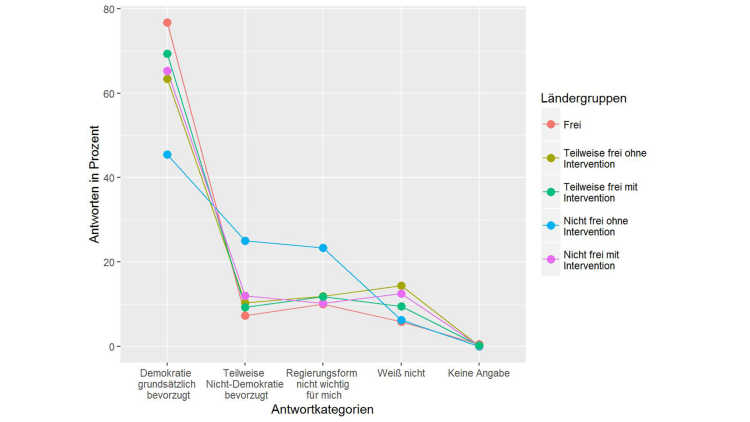

Wie Grafik 1 zeigt, gibt es kaum Unterschiede in der Unterstützung von Demokratie zwischen (a) den genannten Ländergruppen („frei“, „teilweise frei“, „nicht frei“) und (b) den Ländern, in denen Erfahrungen mit externen Interventionen gemacht wurden. Bürger in afrikanischen Staaten, die seit 1990 das Ziel von Interventionen waren, nehmen Demokratie nicht grundsätzlich anders wahr als die Einwohner in Staaten ohne diese Erfahrung. Hierbei gilt es jedoch hervorzuheben, dass Afrobarometer-Umfragen nur in sieben der 20 Staaten durchgeführt werden konnten, die aktuell als „nicht frei“ eingestuft werden – in fünf dieser Staaten gab es externe Interventionen beziehungsweise Sanktionen (Äthiopien, Burundi, Kamerun, Sudan, Uganda). Dagegen wurden in allen neun als „frei“ klassifizierten Staaten und in 17 von 20 „teilweise freien“ Ländern Befragungen durchgeführt.

Wie die Antworten auf eine weitere Frage des Afrobarometer zeigen, lassen sich keine deutlichen Unterschiede im Demokratieverständnis zwischen afrikanischen Bürgern und solchen aus anderen Weltregionen erkennen: Auch in Afrika liegt der Schwerpunkt auf den Grundwerten liberaler Demokratie, wie persönliche Freiheiten, Mehrparteiensystem und Rechenschaftspflicht der Regierung. Die Mehrheit der Befragten hebt zudem die Qualität von Wahlen als entscheidendes Kriterium des politischen Systems in ihrem Land hervor.

Begrenzte, aber wichtige Effekte von Interventionen

Interventionen durch externe Akteure haben die demokratische Entwicklung in Subsahara-Afrika insgesamt positiv geprägt. Mit dem Ende des Kalten Krieges stieg die Bedeutung von Demokratie und Menschenrechten auf der internationalen Agenda und westliche Staaten erhöhten ihren Druck auf autoritäre Regime. Entwicklungshilfe wurde zunehmend mit politischen Konditionalitäten verbunden, um demokratische Reformen im Empfängerland anzuregen oder gar zu erzwingen. Externe Akteure entsandten Wahlbeobachter und boten Unterstützung für Parlamentarier, politische Parteien, Wahlkommissionen, Justiz, Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen (Brown 2013: 407). In extremeren Fällen waren afrikanische Länder Ziel von „demokratischen Sanktionen“, mit denen westliche Staaten die Verletzung demokratischer Rechte und Prozesse ahndeten (Portela und von Soest 2012).

Die Effekte dieser Interventionen sind in Einzelfällen umstritten, generell haben externe Unterstützung und Druck jedoch zu einer Stärkung demokratischer Prozesse und zum Zusammenbruch zahlreicher äußerst willkürlicher Diktaturen in Afrika beigetragen. Dietrich und Wright (2015) beobachten beispielsweise, dass wirtschaftliche Entwicklungshilfe den Übergang zu einem Mehrparteiensystem erleichtert und dass unmittelbar auf demokratische Entwicklung abzielende Unterstützung das Risiko eines Scheiterns dieser Systeme reduziert und gleichzeitig Wahlbetrug verringert. Carter (2016) zeigt zudem, dass westliche Staaten den Preis für die Verletzung von Menschenrechten oder demokratischen Rechten durch Afrikas Autokraten signifikant erhöht haben und dass politische Konditionalitäten in von Entwicklungshilfe abhängigen Ländern sehr effektiv sein können. Allerdings hat sich bislang kein afrikanischer Staat, der seit 1990 das Ziel von Sanktionen oder Friedenssicherung war, zu einer Demokratie entwickelt (Namibia, das als „frei“ eingestuft wird, ist ein spezieller Fall, da das Land erst im März 1990 unabhängig wurde). Diese externen Interventionen sind somit nicht erfolgreich, wenn es um die Schaffung einer liberalen Demokratie geht – allerdings muss angemerkt werden, dass diese Maßnahmen auch in besonders problematischen Fällen angewandt wurden.

Die demokratische Entwicklung der afrikanischen Staaten, die schwerwiegende externe Interventionen erfahren haben, verlief in den vergangenen 25 Jahren uneinheitlich. Dies bestätigt die grundsätzliche Annahme, dass externe Interventionen nur ein sekundärer Einflussfaktor sind. Nur einer kleinen Gruppe von Staaten, denen der Aufstieg von „nicht frei“ zu „teilweise frei“ gelang, war es auch möglich, diesen Status zu halten. Hierzu gehören Kenia, das Anfang der 1990er Jahre von Sanktionen betroffen war, und Liberia, das nach dem Sturz von Präsident Charles Taylor im August 2003 und mit der Schaffung größerer politischer Freiheiten durch eine Übergangsregierung im Jahr 2005 zu „teilweise frei“ aufsteigen konnte.

Eine große Gruppe afrikanischer Staaten schwankt zwischen „teilweise frei“ und „nicht frei“. Dazu gehören die Zentralafrikanische Republik, die im Jahr 2004 von „teilweise frei“ auf „nicht frei“ zurückfiel, 2006 wieder zu „teilweise frei“ aufstieg, aber seit 2014 wegen schwerer Unruhen wieder als „nicht frei“ geführt wird. Côte d’Ivoire, Niger und Mauretanien zeigen über die Jahre ähnliche Schwankungen. Für andere Staaten ist ein klarer Abwärtstrend erkennbar. Äthiopien wurde 2010 auf „nicht frei“ zurückgestuft, ohne wieder demokratischer zu werden. Guinea-Bissau und Uganda, beide Anfang der 1990er Jahre von Sanktionen betroffen, wurden über 20 Jahre als „teilweise frei“ geführt, fielen aber während der letzten Jahre auf „nicht frei“ zurück. Schließlich finden sich Staaten mit externen Interventionen, die konstant durch Freedom House als „nicht frei“ eingestuft werden; dies sind Tschad, die Demokratische Republik Kongo, Äquatorial Guinea und Sudan.

Dieser Überblick verdeutlicht den generell nur eingeschränkten Beitrag, den externe Interventionen bei der Schaffung stabiler liberaler Demokratien leisten können. Er zeigt jedoch auch, dass westliche Unterstützung eine wichtige Rolle im Übergang von autoritären Regimen zu offeneren, stärker regelgebundenen (aber oft defekten) Mehrparteiensystemen spielen kann. Demokratische Sanktionen haben grundsätzlich einen leicht positiven Effekt auf den Schutz von politischen Rechten und Bürgerrechten in den betroffenen Staaten (von Soest und Wahman 2015).

Die schwierige Suche nach einem afrikanischen Demokratiemodell

Die hohe Popularität demokratischer Regierungsformen auf dem afrikanischen Kontinent schließt Kritik an der konkreten Ausgestaltung von Demokratie nicht aus. Einige bekannte afrikanische Vordenker und Politiker sehen die Betonung individueller Rechte und die Forderung nach pluralistischen Wahlen als Ausdruck fremder Einflüsse, die im Widerspruch zu traditionellen Werten stünden, wie gemeinschaftlichen Rechten und Konsens-Entscheidungen. Der erste Präsident Tansanias, Julius Nyerere (1975), betonte, sein Ujamaa-Sozialismus – mit den vier Grundsätzen Gegenseitige Achtung, Gleichheit, Gemeineigentum und Demokratie (Ujamaa bedeutet Dorfgemeinschaft) – passe in Verbindung mit einem Einparteienstaat besser zu den Traditionen und Strukturen afrikanischer Gesellschaften als die liberale Demokratie. Auch wenn heute in Afrika nicht mehr über die politischen Vorzüge der Einparteienherrschaft diskutiert wird, bleibt eine gewisse Skepsis gegenüber liberal-demokratischen Ansätzen. Richard Youngs (2015: 49) bemerkt, dass die „wichtige Rolle religiöser, ethnischer und gemeinschaftlicher Beziehungen nicht wirklich zur westlichen Betonung individueller Rechte passt“. Es ist umstritten, ob importierte Modelle liberaler Demokratie für die multi-ethnischen Gesellschaften und die Entwicklung des Kontinents angemessen sind. Ake (1996) etwa lehnt das westliche Demokratiemodell als nicht „emanzipatorisch“ ab, da es nicht in der Lage sei, die Rechte der afrikanischen Bürger gegenüber der politischen Elite zu schützen und der wirtschaftlichen Marginalisierung entgegenzuwirken.

Für Viele bleibt die liberale Demokratie zudem eng mit der Verbreitung des viel kritisierten neoliberalen Wirtschaftsmodells nach dem Ende des Kalten Krieges verknüpft. Auch deshalb hinterfragen afrikanische Eliten heute zunehmend die Überlegenheit von Demokratien bei der Bewältigung von wirtschaftlichen und politischen Krisen. Das wachsende Selbstbewusstsein und die globale Bedeutung autoritärer Regime gefährdet ebenfalls die Attraktivität liberaler Demokratien (Plattner 2015).

In vielen afrikanischen Gesellschaften werden gemeinschaftliche Werte und konsensuale Entscheidungsfindung stärker geschätzt als in anderen Gesellschaften. Traditionelle Autoritäten sind zudem oft auf lokaler Ebene in Entscheidungsprozesse eingebunden – zum Beispiel in Botswana durch das Kgotla-System (Molomo 2014; Kgotla bedeutet öffentliche Versammlung). Der gemeinsame Nenner ist jeweils die Erhaltung lokaler Besonderheiten und Machtteilung, vor allem auf unteren Regierungsebenen. Trotz dieser Suche nach spezifisch afrikanischen Demokratievarianten belegen die Afrobarometer-Umfragen jedoch die Unterstützung universeller Menschenrechte und fundamentaler demokratischer Grundsätze auf dem Kontinent.

Aufgrund der großen politischen und sozialen Unterschiede zwischen und sogar innerhalb einzelner Staaten ist die Entwicklung eines genuin afrikanischen Demokratiemodells schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Wie Gyimah-Boadi (2015) und Khadiagala (2016) feststellen, weisen die politischen Traditionen in Afrika sowohl demokratische als auch autoritäre Züge auf. Bemerkenswert ist auch, dass die aktuell bekanntesten Befürworter eines „afrikanischen Demokratiemodells“, wie Ugandas Präsident Museveni und Ruandas Präsident Kagame, den Begriff benutzen, um die Rechte der Opposition und die Pressefreiheit einzuschränken und ihre eigene Herrschaft zu legitimieren.

Die Umrisse eines eigenständigen afrikanischen Demokratiemodells sind bislang nicht zu erkennen. Einigkeit besteht lediglich (a) in der Kritik an der blinden Übernahme westlicher Konzepte und institutioneller Blaupausen für afrikanische Gesellschaften (Mkandawire 2015; Mbembe 2000) und (b) in der Betonung kontextsensitiver Demokratievarianten. Tendai Biti, ein prominenter Oppositionspolitiker in Simbabwe, hinterfragt beispielsweise die Eignung des britischen Mehrheitswahlrechts für die sozialen und politischen Bedingungen in seinem Heimatland. Auch dies verdeutlicht die Bedeutung externer Unterstützung, die es afrikanischen Bürgern erleichtert, ihre Form von Demokratie gemäß ihrer Werte und gesellschaftlichen Überzeugungen zu gestalten.

Neuer Enthusiasmus für Demokratieförderung in Afrika

Charakteristisch für Subsahara-Afrika sind die großen Unterschiede in der politischen Situation der 49 Staaten. Ein genauerer Blick auf die vorliegenden Daten macht allerdings deutlich, dass demokratischer Fortschritt zum Erliegen gekommen ist. Zahlreiche Regierungen (zumindest in den 20 Ländern, die als „teilweise frei“ eingestuft sind) operieren in einer Grauzone zwischen Autokratie und Demokratie. Die entschiedensten Verfechter demokratischer Entscheidungsprozesse sind ohne Zweifel die afrikanischen Bürger, während die „Übernahme demokratischer Ideale durch regionale Institutionen in Afrika und die politische Elite Anfang der 2000er Jahre nur kurzlebig war“ (Gyimah-Boadi 2015: 107). Und dies, obwohl regionale Konventionen und die Aufnahme von Verpflichtungen, „verfassungswidrigen Regierungswechseln“ entgegenzutreten, zu einer generell positiven Entwicklung seit Ende des Kalten Krieges beigetragen haben. Inzwischen sind regionale Wahlbeobachtungen als Routine etabliert, wenn auch deren Bewertungen teilweise sehr nachsichtig ausfallen. Die Afrikanische Union (AU) und subregionale Organisationen haben eigene Sanktionen erlassen, um Verstöße zu ahnden, etwa in der Zentralafrikanischen Republik (2003–2005; 2013 bis heute), Togo (2005), Mauretanien (2005–2007; 2008–2009), Guinea (2008–2011), Niger (2010–2011), Côte d’Ivoire (2010–2011) und Mali (2012).

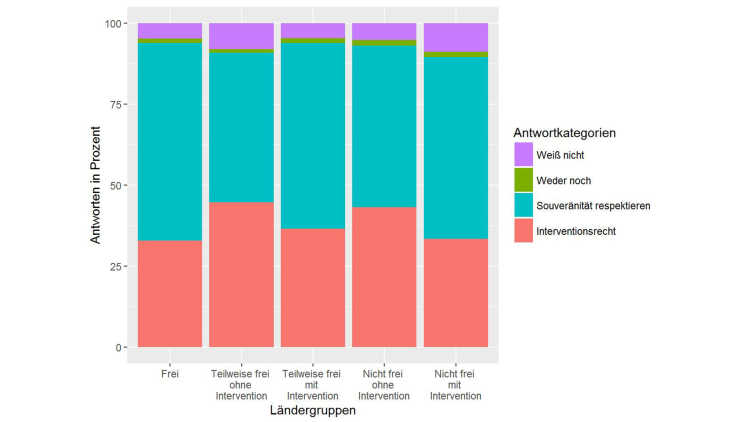

Für viele Afrikaner liegt die Verantwortung, Menschenrechtsverletzungen zu bekämpfen und demokratische Werte zu verteidigen, jedoch primär bei nationalen Akteuren und Institutionen. 57 Prozent der von Afrobarometer Befragten bewerteten nationale Souveränität höher als „regionale Verantwortung“. Nur 36 Prozent bejahten, dass afrikanische Regierungen eine „Verpflichtung haben, freie Wahlen zu garantieren und Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern der Region zu verhindern, beispielsweise durch politischen Druck, Sanktionen oder Militäreinsätze“ (siehe Grafik 2).

Nur in Burkina Faso befürwortet die Mehrheit der Befragten (65 Prozent) regionale Interventionen. Dieses Ergebnis muss vor dem Hintergrund der politischen Krise in Burkina Faso im Jahr 2014 gesehen werden: Zu dieser Zeit sah sich Präsident Blaise Compaoré, der von 1987 bis 2014 herrschte, mit Protesten gegen eine geplante Verfassungsänderung konfrontiert, die ihm eine weitere Verlängerung seiner Amtszeit erlaubt hätte. Ein Staatsstreich beendete schlussendlich seine Herrschaft, und regionale Organisationen wie die AU und die Economic Community of West African States (ECOWAS) spielten eine wichtige Rolle in den nachfolgenden Verhandlungen. Die unmittelbare Krise wurde mit den Präsidentschaftswahlen 2015 beendet, aus denen der Oppositionspolitiker Roch Marc Kaboré als Sieger hervorging.

Staaten, in denen sich Gegner und Befürworter einer regionalen Verpflichtung zur Intervention die Waage halten, sind Togo, Sierra Leone, Simbabwe, Burundi und Swasiland. Alle fünf Staaten haben unter wiederholten internen Krisen zu leiden und sind oder waren auf externe Unterstützung zu deren Lösung angewiesen.

Die Akzeptanz einer regionalen Verpflichtung zur Verteidigung demokratischer Werte bleibt besonders niedrig in den als „frei“ eingestuften Staaten. In Namibia akzeptieren beispielsweise nur 22,4 Prozent der Befragten eine derartige Verantwortung. Eindeutig feststellbar ist, dass afrikanische Bürger nationale Souveränität als wichtigen Wert sehen und (regionale) externe Interventionen nur in absoluten Notfällen akzeptieren. In akuten Krisen ist es oft die Opposition, die externen Druck fordert – die internationale Kampagne gegen das Apartheid-Regime in Südafrika ist dafür das bekannteste Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent.

Trotz ihrer unbestreitbaren Schwächen haben die Interventionen westlicher Akteure zur insgesamt positiven demokratischen Entwicklung in Subsahara-Afrika seit Ende des Kalten Krieges beigetragen. Sie konnten allein zwar keine liberaldemokratischen Regierungsformen herbeiführen, in vielen Fällen gelang es aber, den Aufbau teilweise freier Systeme zu unterstützen oder anzustoßen. Das Fehlen eines kohärenten afrikanischen Demokratiemodells und die hohe Wertschätzung nationaler Souveränität durch die afrikanischen Bürger machen kontextsensitive Ansätze umso wichtiger. Basierend auf dem “wachsenden Konsens unter den Bürgern über die zentrale Bedeutung der universellen Normen und Werte einer Demokratie“ (Khadiagala 2016: 3) sollten externe Interventionen in Zukunft noch stärker auf die Beteiligung und Stärkung der Bürger abzielen.

Westliche Regierungen, die mit gutem Beispiel vorangehen und die Legitimität und Effektivität politischer Entscheidungsfindungsprozesse zu Hause sicherstellen, können die afrikanischen Bürger auf ihrem Weg wesentlich unterstützen. Ein vielversprechendes Instrument, das bereits von einigen politischen Stiftungen angewandt wird, sind gemeinsame Trainingsprogramme für junge Führungskräfte aus Politik, Verwaltung, Medien, Nichtregierungsorganisationen und Wirtschaft. Die dauerhafte Unterstützung politischer Bildungsprogramme und die finanzielle Stärkung lokaler Initiativen, die sich für demokratische Werte einsetzen, sind weitere wichtige Instrumente. Bei schweren Verletzungen der Menschenrechte oder der demokratischen Grundrechte kann zudem externer Druck auf Regierungen die Stimme der Opposition stärken und die Kosten für die Regierung erhöhen, beispielsweise für die afrikanischen Staatsführer, die in jüngster Zeit versuchen, durch Verfassungsänderungen ihre Amtszeit zu verlängern (Carter 2016).

Der geringe Enthusiasmus für Demokratie bei den Eliten in vielen afrikanischen Staaten und der weltweit wachsende Einfluss autoritärer Mächte machen eine dauerhafte Unterstützung demokratischer Prozesse in Afrika schwieriger als zuvor, aber umso wichtiger. Auch zur Sicherung der über die letzten zwei Jahrzehnte erreichten Fortschritte ist es unerlässlich, dass externe Akteure die wahren Verfechter der Demokratie in Afrika noch stärker unterstützen als in der Vergangenheit: die afrikanischen Bürger.

Fußnoten

Literatur

Afrobarometer (2016), Afrobarometer - Round 6, 1. Juli, http://afrobarometer.org/online-data-analysis (15. Juli 2016).

Ake, Claude (1996), Is Africa Democratizing?, Lagos: Malthouse Press.

Bratton, Michael, und Richard Houessou (2014), Demand for Democracy Is Rising in Africa, but Most Political Leaders Fail to Deliver, Policy Paper, 11, www.cddgh.org/_upload/general/file/afrobarometer/R5%20release_PP11%20democracy_23apr14_final.pdf (15. Juli 2016).

Brown, Stephen (2013), Democracy Promotion, in: Nic Cheeseman, David Anderson und Andrea Scheibler (Hrsg.), Routledge Handbook of African Politics, 1. Ausgabe, New York, NY: Routledge.

Carter, Brett L. (2016), The Struggle over Term Limits in Africa: How International Pressure Can Help, in: Journal of Democracy, 27, 3, 36-50.

Dietrich, Simone, und Joseph Wright (2015), Foreign Aid Allocation Tactics and Democratic Change in Africa, in: The Journal of Politics, 77, 1, 216-234.

Freedom House (2016), Freedom in the World 2016: Anxious Dictators, Wavering Democracies: Global Freedom under Pressure, Washington, DC: Freedom House.

Gyimah-Boadi, Emmanuel (2015), Africa’s Waning Democratic Commitment, in: Journal of Democracy, 26, 1, 101-113.

Khadiagala, Gilbert (2016), Looking Beyond Traditional Africa, in: Richard Youngs (Hrsg.), Non-Western Ideas for Democratic Renewal, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 3-4.

Mbembe, Achille (2000), At the Edge of the World: Boundaries, Territoriality, and Sovereignty in Africa, in: Public Culture, 12, 1, 259-284.

Mkandawire, Thandika (2015), Neopatrimonialism and the Political Economy of Economic Performance in Africa: Critical Reflections, in: World Politics, 67, 3, 563-612.

Molomo, Mpho G. (2014), Chieftainship (Bogosi) Endures Despite Democratic Consolidation in Botswana, Afrobarometer Briefing Paper, 130.

Nyerere, Julius K. (1975), Ujamaa - The Basis of African Socialism, in: Gideon-Cyrus Makau Mutiso and S. W. Rohio (Hrsg.), Readings in African Political Thought, London: Heinemann Educational Books.

Plattner, Marc F. (2015), Is Democracy in Decline?, in: Journal of Democracy, 26, 1, 5-10.

Portela, Clara, und Christian von Soest (2012), GIGA Sanctions Dataset Codebook: Version 18 June 2012, Hamburg: GIGA.

von Soest, Christian, und Michael Wahman (2015), Are Democratic Sanctions Really Counterproductive?, in: Democratization, 22, 6, 957-980.

Youngs, Richard (2015), The Puzzle of Non-Western Democracy, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Zartman, I. William (1995), Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority, Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.

Gesamtredaktion GIGA Focus

Redaktion GIGA Focus Afrika

Regionalinstitute

Forschungsschwerpunkte

Wie man diesen Artikel zitiert

von Soest, Christian, und Fabian Bohnenberger (2016), Externe Unterstützung stärkt die Demokratie in Afrika, GIGA Focus Afrika, 4, Hamburg: German Institute for Global and Area Studies (GIGA), http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-51651-3

Impressum

Der GIGA Focus ist eine Open-Access-Publikation. Sie kann kostenfrei im Internet gelesen und heruntergeladen werden unter www.giga-hamburg.de/de/publikationen/giga-focus und darf gemäß den Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz Attribution-No Derivative Works 3.0 frei vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies umfasst insbesondere: korrekte Angabe der Erstveröffentlichung als GIGA Focus, keine Bearbeitung oder Kürzung.

Das German Institute for Global and Area Studies (GIGA) – Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien in Hamburg gibt Focus-Reihen zu Afrika, Asien, Lateinamerika, Nahost und zu globalen Fragen heraus. Der GIGA Focus wird vom GIGA redaktionell gestaltet. Die vertretenen Auffassungen stellen die der Autorinnen und Autoren und nicht unbedingt die des Instituts dar. Die Verfassenden sind für den Inhalt ihrer Beiträge verantwortlich. Irrtümer und Auslassungen bleiben vorbehalten. Das GIGA und die Autorinnen und Autoren haften nicht für Richtigkeit und Vollständigkeit oder für Konsequenzen, die sich aus der Nutzung der bereitgestellten Informationen ergeben.